Philosophie und Praktische Philosophie

Willkommen im Fachbereich Philosophie

Das Fach Philosophie zählt in der Oberstufe zu den Gesellschaftswissenschaften und kann als solche oder als Religionsersatz angewählt werden. Philosophie bietet den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe die Möglichkeit, sich mit den essenziellen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Wir erforschen die Grundlagen des Denkens, der Anthropologie, der Ethik, Staatsphilosophie und der Erkenntnistheorie. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler dazu ermutigt, kritisch zu denken, ihre eigenen Standpunkte zu hinterfragen und komplexe philosophische Konzepte zu analysieren. Durch den Dialog und die Diskussion entwickeln sie nicht nur ihre intellektuellen Fähigkeiten weiter, sondern auch ihre Fähigkeit, ihre Gedanken klar und präzise auszudrücken. Um das eigenständige Denken zu fördern, wechseln sich genaue Textarbeit und Gruppengespräche ab. Zudem verbindet die Philosophie verschiedene Disziplinen wie Literatur, Geschichte und Naturwissenschaftlichen miteinander, sodass die Schülerinnen und Schüler ein ganzheitliches Verständnis der Welt entwickeln können.

Das Fach Philosophie bereitet sie auf ein breites Spektrum von Berufen vor, in denen analytisches Denken, kritisches Urteilsvermögen und die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen, gefragt sind. Ziel ist die Erziehung zum Kant ́schen Weltbürger, der eine Haltung der Mündigkeit verkörpert.

- Themen

Unterrichtsinhalte entsprechen den Vorgaben des Zentralabiturs Philosophie vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW und dem schulinternen Curriculum des GBGs.

- Leistungsbeurteilung

2.1 Übergeordnete Kriterien zur Feststellung der Qualität von Leistungen[1]

Die folgenden – an die Bewertungskriterien des Kernlehrplans für die Abiturprüfung angelehnten – allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die schriftlichen als auch für die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung:

- Umfang und Differenzierungsgrad der Ausführungen

- sachliche Richtigkeit und Schlüssigkeit der Ausführungen

- Angemessenheit der Abstraktionsebene

- Herstellen geeigneter Zusammenhänge

- argumentative Begründung eigener Urteile, Stellungnahmen und Wertungen

- Eigenständigkeit der Auseinandersetzung mit Sachverhalten und Problemstellungen

- Klarheit und Strukturiertheit in Aufbau von Darstellungen

- Sicherheit im Umgang mit Fachmethoden

- Verwendung von Fachsprache und geklärter Begrifflichkeit

- Erfüllung standardsprachlicher Normen

2.2 Konkretisierte Bewertungskriterien im Philosophieunterricht:

- sprachliche und fachterminologische Präzision

- Fachtermini verwenden (Textanalyse, Unterrichtsgespräch)

- Reproduktion und Transfer

- zur Progression des Unterrichts beitragen: durch

Diskussionsanlässe mit einer reflexiven Grundhaltung

- sachliche und logische Stringenz,

- Reflexion (Philosophien, Lern- und Arbeitsprozessen)

2.2 Sonstige Mitarbeit

Formen der sonstigen Leistungen:

- mündliche Beiträge zum Unterricht (Verhältnis Qualität zu Quantität ca. 2:1, z.B. Kurzvorträge)

- schriftliche Übungen

- Mitarbeit in Partner- und Gruppenarbeiten

- weitere schriftliche Beiträge: Hefte/ Mappen, Portfolios

- Anfertigung von Hausaufgaben

(Qualität/Vorbereitung)

- Referat (ein Referat Q1)

- philosophischer Essay

- digitale Beiträge auf Diskussionsforen, Stellungnahmen

- regelmäßiges Einloggen

Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Leistungen [1]

- inhaltliche Qualität und gedankliche Stringenz der Beiträge

- Selbständigkeit der erbrachten Reflexionsleistung

- Bezug der Beiträge zum Unterrichtsgegenstand

- Verknüpfung der eigenen Beiträge mit bereits im Unterricht erarbeiteten Sachzusammenhängen sowie mit den Beiträgen anderer SchülerInnen

- funktionale Anwendung fachspezifischer Methoden

sprachliche und fachterminologische Angemessenheit der Beiträge

[1] Vgl. Schulinternes Curriculum Philosophie GBG, S. 27

Willkommen im Fachbereich Philosophie

Das Fach Philosophie zählt in der Oberstufe zu den Gesellschaftswissenschaften und kann als solche oder als Religionsersatz angewählt werden. Philosophie bietet den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe die Möglichkeit, sich mit den essenziellen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Wir erforschen die Grundlagen des Denkens, der Anthropologie, der Ethik, Staatsphilosophie und der Erkenntnistheorie. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler dazu ermutigt, kritisch zu denken, ihre eigenen Standpunkte zu hinterfragen und komplexe philosophische Konzepte zu analysieren. Durch den Dialog und die Diskussion entwickeln sie nicht nur ihre intellektuellen Fähigkeiten weiter, sondern auch ihre Fähigkeit, ihre Gedanken klar und präzise auszudrücken. Um das eigenständige Denken zu fördern, wechseln sich genaue Textarbeit und Gruppengespräche ab. Zudem verbindet die Philosophie verschiedene Disziplinen wie Literatur, Geschichte und Naturwissenschaftlichen miteinander, sodass die Schülerinnen und Schüler ein ganzheitliches Verständnis der Welt entwickeln können.

Das Fach Philosophie bereitet sie auf ein breites Spektrum von Berufen vor, in denen analytisches Denken, kritisches Urteilsvermögen und die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen, gefragt sind. Ziel ist die Erziehung zum Kant´schen Weltbürger, der eine Haltung der Mündigkeit verkörpert.

… und Praktische Philosophie!

Den Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5-10 bietet das GBG die Möglichkeit, sich mit philosophischen Fragen auf eine praktische und zugängliche Weise auseinanderzusetzen. Das Fach Praktische Philosophie wird am GBG von Stufen 5-10 als Religionsersatz angeboten.

Im Unterricht erkunden wir Themen wie Freundschaft, Gerechtigkeit, Moral und die Bedeutung von Werten im Alltag. Schülerinnen und Schüler lernen, ihre eigenen Standpunkte zu reflektieren, verschiedenen Perspektiven zu verstehen und ihre Meinungen respektvoll zu vertreten. Durch den Einsatz von Diskussionen, Rollenspielen und kreativen Projekten fördern wir das kritische Denken, die Empathie und die sozialen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler.

Das Fach Praktische Philosophie hilft unseren Schülerinnen und Schülern dabei, ihre eigene Identität zu entwickeln, ethische Entscheidungen zu treffen und ein tieferes Verständnis für die Welt um sie herum zu gewinnen.

Leistungsbewertung/Sonstige Leistungen[1]

Die Beurteilung der Leistung im Fach Praktische Philosophie betrifft die Beurteilung der Qualität und Kontinuität der mündlichen und schriftlichen Beiträge.

Folgende Bestandteile der „Sonstigen Leistungen“ sind zentral (gemäß Kernlehrplan und schulinternem Curriculum):

1) mündliche Beiträge (z.B. Beteiligung am Unterrichtsgespräch, Kurzreferate)

2) Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z.B.

Präsentationen, Erstellung von Collagen, Plakaten, Umfragen, Identitätskarton). [2]

Beurteilungskriterien der Beteiligung am Unterricht

Qualität vor der Quantität hinsichtlich:

- Reflexionsbereitschaft

- Tiefe des philosophischen Gedankens

- Bereitschaft zur Bildung, Hinterfragung und Äußerung eigener und fremder Standpunkte zu philosophisch relevanten Problemen

- Kooperationsbereitschaft

3) kurze schriftliche Übungen

mögliche Inhalte: Texte erschließen auf ihre philosophische Dimension,

Wort- und Begriffsfelder untersuchen und begriffliche Zusammenhänge herstellen, Meinungen und Urteile begründen, selbst einfache Texte mit philosophischem Gehalt schreiben

Beurteilungskriterien schriftlicher Lernerfolgskontrollen:

- Genauigkeit der Problemerfassung (z. B. bei Texten mit ethischem Gehalt)

- Gebrauch von Fachbegriffen und Definitionen

- Klarheit des eigenen Urteils, der Begründung und des logischen Aufbaus

4) schriftliche Beiträge zum Unterricht: Note für die Heftführung*

Beurteilungskriterien der Heftführung

- Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses

- Vollständigkeit

- eine ordentliche, gut lesbare Schrift

- das Datum an den Rand schreiben

- Überschriften geben und mit dem Lineal unterstreichen

- den Rand und Linien einhalten

- keine Flecken im Heft

- die Seite und Übungsnummer bei Aufgaben aus dem Buch

- ordentliche Verbesserung von Fehlern (durchstreichen falscher Wörter)

- auf Satzzeichen achten (Fragezeichen, Punkte)

*ANMERKUNG: Das Schreibheft kann zur ergänzenden Ermittlung der Notengebung eingesammelt werden.

[1] Vgl. Sekundarstufe 1. Praktische Philosophie. Kernlehrplan. Schule in NRW NR. 5017. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Ritterbach Verlag: Düsseldorf, 2008, S. 34-36

[2] Vgl. KLP, S.35

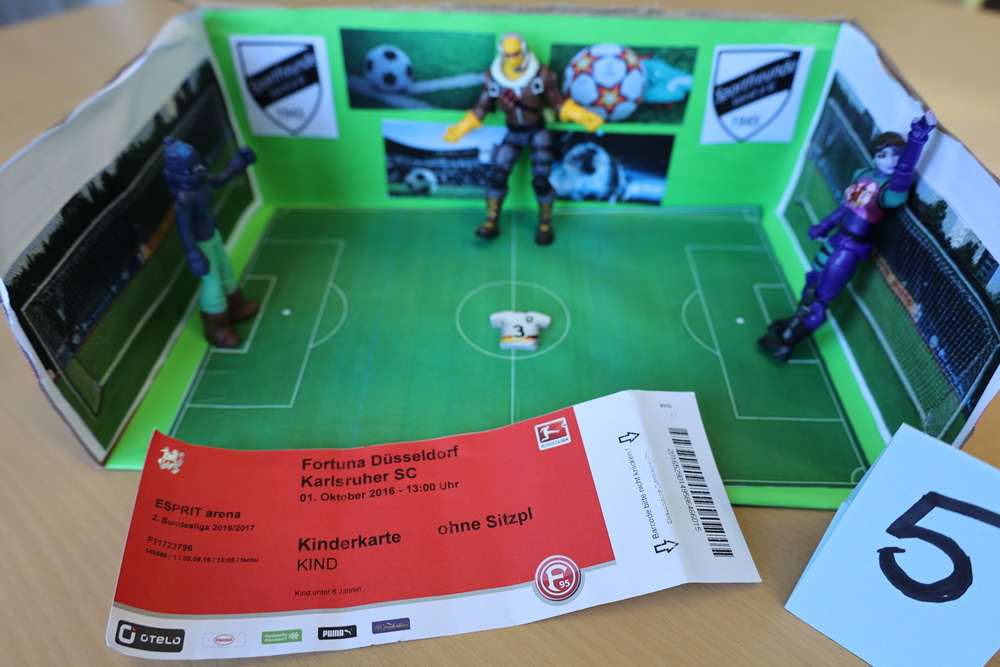

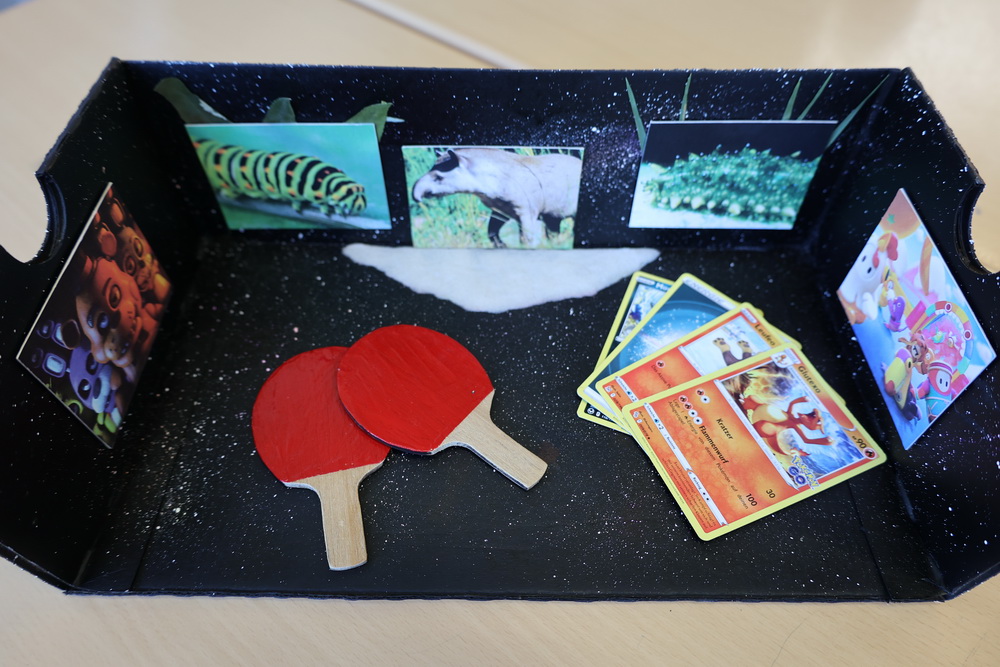

Die Schülerinnen und Schüler des Kurses Praktische Philosophie der 7. Klassen haben sich im Rahmen des Projekts „Identitätskarton“ intensiv und kritisch mit der eigenen Identität beschäftigt.

Dieses Projekt gliederte sich in drei Phasen: in Phase 1 wurde eine Mindmap angefertigt, in Phase 2 wurde ein Karton mit Bildern beklebt und mit Gegenständen versehen, welche für das Individuum eine Bedeutung haben. In der 3. Phase wurde ein Vortrag dazu verfasst und präsentiert.

Ziel war es, sich dessen bewusst zu werden, was Teile einer komplexen Identität ausmachen. Somit erhielten Länderaffinitäten, Hobbys, Familie, Tiere, Werte und Charaktereigenschaften ihren Einzug in den Karton und konnten den ihnen angemessenen Platz einnehmen.

Anknüpfend daran haben sich die Kursteilnehmer mit der Identität als Europäer auseinandergesetzt und kritisch diskutiert, welche Werte überhaupt für Europa einen Stellenwert haben. Die Auseinandersetzung erfolgte generisch aus der kreativen Arbeit.

Der Kurs war motiviert und das Projekt zeigt deutlich, dass Reflexion über das eigene Sein auch eine kreative Auseinandersetzung zulässt.